○原村文書規程

平成6年12月1日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 文書の収受及び配付(第9条~第14条)

第3章 起案及び回議(第15条~第25条)

第4章 文書の浄書及び施行(第26条~第32条)

第5章 文書の整理保管及び保存(第33条~第41条)

第6章 文書の廃棄(第42条・第43条)

第7章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、常に整備して事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

(文書管理)

第3条 文書に関する情報管理は、文書管理システム(電子計算機を利用し、文書の収受、起案、決裁、施行、保存及び廃棄に関する情報管理を行うシステムをいう。以下同じ。)により行うことを原則とする。

2 総務課長は、文書及び付帯する物品の処理上、各課(議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、教育委員会事務局及び消防室を含む。以下同じ。)の文書事務が円滑におこなわれるよう管理、統制しなければならない。

3 各課長(各課の長をいう。ただし議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員会事務局、農業委員会事務局にあってはそれぞれ局長、教育委員会事務局にあっては子ども課長及び生涯学習課長、消防室にあっては室長をいう。以下「課等の長」という。)は、課内の文書処理を監督し自己の責任において処理しなければならない。

4 文書及び帳簿等を庁外に持ち出し、他人にその内容を告げ、又はその写本を与える場合は、課等の長の承認を受けなければならない。

(文書主任及び取扱者)

第4条 文書事務の適正、円滑な処理をはかるため、各課の庶務を担当する係に文書主任1人をおき、係長をもってあてる。ただし、特に課等の長が必要と認めたときは他の者を指定できる。

2 文書主任は、上司の命を受けて事務を主管する課(以下「所管課」という。)における次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 文書の収受、配付、とりまとめ、決裁及び合議を受けた文書の整理に関すること。

(2) 文書事務処理の促進に関すること。

(3) 文書事務の改善指導に関すること。

(4) 文書管理システムの運用に関すること。

(5) その他、文書の取扱いについて必要なこと。

3 文書主任の事務を補助させるため、各課に必要に応じて文書取扱者を置くことができる。

(文書の種別)

第5条 文書の種別はおおむね次のとおりとする。

(1) 法規文書

(イ) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(ロ) 規則 地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条の規定により制定するもの

(ハ) 規程 法令、条例又は規則に基づき、又はこれらの施行に関し村長がその権限に属する事務について定めるもの

(ニ) 要綱 条例規則等の委任に基づきその細部を規定するもの又は行政機関の内部規律

(ホ) 訓令 部内一般又は特定の課若しくはこれらの職員に対して指示命令するもの

(ヘ) 内訓 訓令でその内容が秘密にわたるもの

(ト) 訓 部内一般又は特定の課若しくはこれらの職員に対して各別に指示命令するもの

(2) 令達文書

(イ) 達 団体又は個人に指示命令するもの

(ロ) 指令 団体又は個人の申請、願に対して処分の意思を表示するもの

(ハ) 人事通知書 任免、給与又は勤務等職員の身分に関して命令するもの

(3) 公示文書

(イ) 告示 一定の事項を法令又は権限に基づき公式に一般又は一部に公示するもの

(ロ) 公告 一定の事項を特定の個人又は一般に公示するもので告示以外のもの

(4) 往復文書

照会 相手方に対し事実、意見等について回答を求めるもの

回答 協議、照会又は依頼に対し同意、承諾等の意志又は事実若しくは意見を答えるもの

通知(お知らせ)

相手方に対し一定の事実又は意志を知らせるもの

通達 上級行政機関が下級行政機関に対し、又は上司から所属職員に対し法令の解釈、運用の方法、職務執行上の細目的事項等を指示し、その他一定の行為を命ずるもの

報告 法令、契約等に基づき対等若しくは上級の行政機関又は委任者に一定の事実、経過等を通報するもの

申請 上級官公署に対し許可認可等の行為を求めるもの

願 上級官公署に対し軽易な行為を求めるもの

届 上級官公署に対し一定の事項を届出るもの

進達 個人、団体等から受理した文書その他の物件を上級行政機関へ送達するもの

副申 進達文書に上級行政機関に対する意見を添えるもの

勧告 指揮命令の関係のない機関に対して判断、意見を申し出て相手方の措置を促すもの

建議 行政機関が上級行政機関その他の関係機関に対しその調査審議した将来の行為等についての意見や希望を申し出て相手方の措置をすすめるもの

諮問 一定の機関に対し、法令上定められた事項について行政機関から調査、審議させ、その意見を求めるもの

答申 諮問を受けた機関が諮問事項について意見を述べるために発するもの

依頼 事務処理その他についてその義務に属さない行為を求めるもの

協議 相手方に同意を求めるもの

嘱託 事務処理その他を委託するもの

(5) 部内文書

起案文書 事務の処理について上司の許可、決定、承諾等の意思決定を受けるために事務担当者が作成するもの

復命書 上司から命ぜられた用務結果その他を報告するもの

事務引継書

退職、休職又は転任の際担当事務の処理てん末を後任者又は所定職員に引き継ぐためのもの

供覧 到着した文書を参考までに見せるもの

回覧 到着した文書を課員相互に参考までに見せるもの

願 上司に対し服務上の一定事項について許可を受けるもの

届 上司に対し服務上の一定事項を届出るもの

上申 上司又は上級機関に対し意見事実等を述べるもの

内申 上申のうち主として部内の人事関係の事項について述べるもの

(6) その他

あいさつ文

式典に際し、主催者、来賓又は受賞者等が式典の意義、感想、祝いのことば、感謝等を読みあげるもので、式辞、祝辞、答辞、弔辞等に分けられる。

書簡文 公務員がその権限を執行するためでなく、儀礼として出すもので、案内状、あいさつ状、依頼状等にわけられる。

訴願関係文

行政庁の決定、処分等に対し、取消し、変更、再審査を求め、又はそれに対して行政庁が審査決定した結果を表示するもので、訴願書、裁決書、弁明書、意議申立書、決定書等にわけられる。

議案 地方公共団体の議会の会議において議決すべき案件となるもの

証明書 特定の事実又は法律関係の存在を公に証明するために発するもの

契約文 申込みと承諾という相対した二つの意思表示の内容の合致を表示し、証するために取りかわすもの

請願 陳情、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令、条例、規則の制定、改廃事務の実施、その他の事項に関し住民又は機関が国地方公共団体又は主管機関に対し希望を述べるために作成するもの

表彰文 個人又は団体に対し、行為を顕彰し感謝の意を表し、又は成績を賞したりする場合に用いるもので賞状、表彰状、感謝状に分けられる。

(文書分類基準表)

第6条 すべての文書は、別に定める文書分類基準表(以下「分類表」という。)により分類、整理、保管するものとする。

2 新たに事務が発生し、若しくは消滅し、又は機構改革等により事務分掌に変更が生じたことにより分類表を変更する必要が生じたときは、課等の長は総務課長に申し出るものとし、総務課長は審査した上で、その加除の処理をする。

(文書の記号及び番号)

第7条 文書には次の各号により記号及び番号をつけなければならない。ただし、臨時の組織において用いる記号は、総務課長と協議して定めなければならない。

(1) 法規文書は、公布年月日(又は実施年月日)及び当該種別を記載し、総務課において種別ごとに一連番号を付さなければならない。また、公示文書は公布年の数字、村名及び当該種別を記載し、文書管理システムによる発意起案の登録に際して自動付番される一連番号を付さなければならない。

(2) 往復文書は、各課において文書管理システムに登録の上、文書処理の年度を表示する数字の次に、別表1に定める記号及び文書処理簿により処理した一連番号を付して施行する。ただし、軽易な文書は、号外で処理することができる。

(3) 令達文書は各課において往復文書と同様の取扱いをするものとする。

(文書処理の年度)

第8条 文書の処理に関する年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、議案、法規文書、公示文書は暦年とする。

第2章 文書の収受及び配付

(到達文書等の収受)

第9条 到達した文書は、総務課総務係において収受するものとする。

2 各課において直接に受領した文書、又は職員が出張先等において受領した文書は、速やかに総務課総務係に回付しなければならない。

3 日曜日、土曜日及び休日又は退庁時間後に到達した文書の取扱は、日宿直規程(昭和36年訓令第6号)第3条に定めるところによる。

4 料金の不足又は未納の郵便物は、発信者が官公署であるとき、又は公務と認められるものに限ってそのまま未納又は不足の料金を納付して収受することができる。

5 誤送文書は、正当なあて先に転送しなければならない。

6 返送された文書は、そのまま所管課に返付する。

(収受した文書等の受付、分類)

第10条 収受した文書は、総務課総務係において次の各号の方法により受付し、分類しなければならない。

(1) 外皮に「親展」と表示されているものその他秘密の取扱いを要する旨の指定のあるもの(以下「秘密文書」という。)を除き、封のあるものはこれを開封し、内容を審査し、所管課別に分類しなければならない。

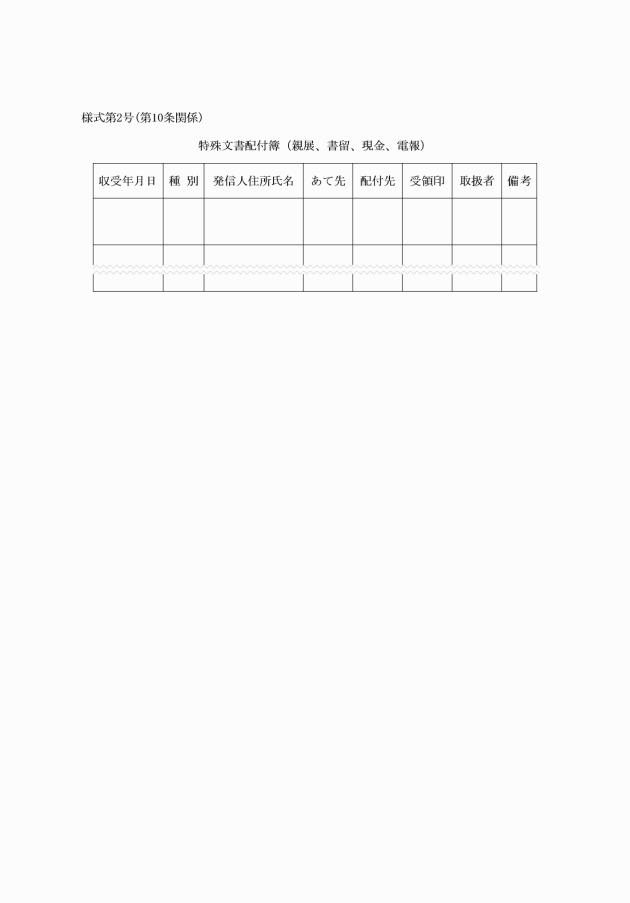

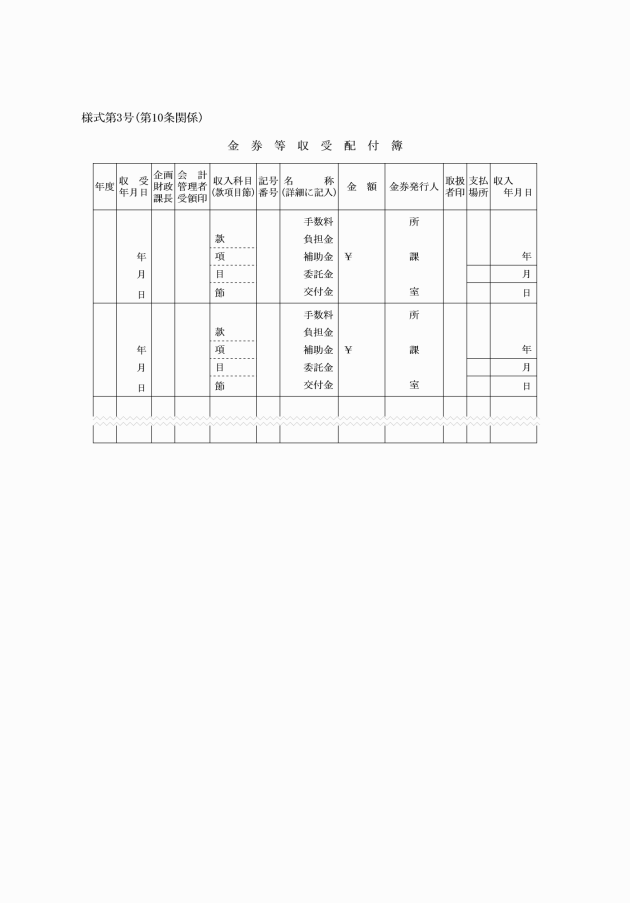

(3) 金券及び有価証券(以下「金券等」という。)は、開封して金券等収受配布簿(様式第3号)に記載し、事務を主管する課等の長(以下「所管課長」という。)に配布しなければならない。

(4) 電報は、余白に文書受付印(様式第1号)を押印し、特殊文書配布簿に記載し直ちに宛名人に配布し、領収印を徴さなければならない。

(5) 物品は、文書受付印(様式第1号)を押印し、所管課別に分類しなければならない。

(6) 到達した文書中、文書受付印(様式第1号)を押印することが適当でない文書及び戸籍法(昭和22年法律第224号)にもとづく届出書、申請書には、文書受付印を押印してはならない。

(7) 訴願及び審査請求書等収受の日時が権利の得失に関係あるものは、文書受付印(様式第1号)の下に到達時刻を明記するとともに、文書管理システムに必要事項を登録しなければならない。

(村長及び副村長の閲覧)

第11条 収受した文書のうち重要または異例にわたると認められるものは、所管課に配付するに先立ち村長及び副村長の閲覧に供さなければならない。

(文書の配付)

第12条 収受した文書は、所管課長に配付しなければならない。ただし、所管課長不在のときは文書主任に配付するものとする。

2 秘密文書は、「親展」表示のあるものについては宛名人に、その他のものは所管課長に配付し受領印を徴さなければならない。

3 書留、現金、金券及び物品は、所管課長に配付し受領印を徴さなければならない。

4 数課に関係のある文書又は物品は、最も関係の深いと認められる課に配付しなければならない。

(配付文書の照合)

第13条 配付を受けた文書のうち、他課に配付すべきものと認められる文書、又は物品の配付を受けた課等の長は、速やかに当該文書又は物品を総務係に返付するとともに、総務係は、その旨を記入したうえ、更に配付の手続を取らなければならない。

(配付文書の処理)

第14条 課等の長は、配付を受けた文書を査閲し、自ら処理するもののほか処理方針等、指示する必要のあるものについては、これを指示し事務を主管する係長(以下「所管係長」という。)に配付して処理させなければならない。ただし、重要又は異例の文書については、その処理に先立ち、村長又は副村長の閲覧に付し、その指示を受けなければならない。

2 課等の長から回付を受けた所管係長は、課等の長の指示に基づき、収受日及び収受の事実を明確に記録しておくことが必要な文書については、文書管理システムにより収受の登録をするほか、それぞれ担当者に文書を回付して処理させなければならない。

第3章 起案及び回議

(起案)

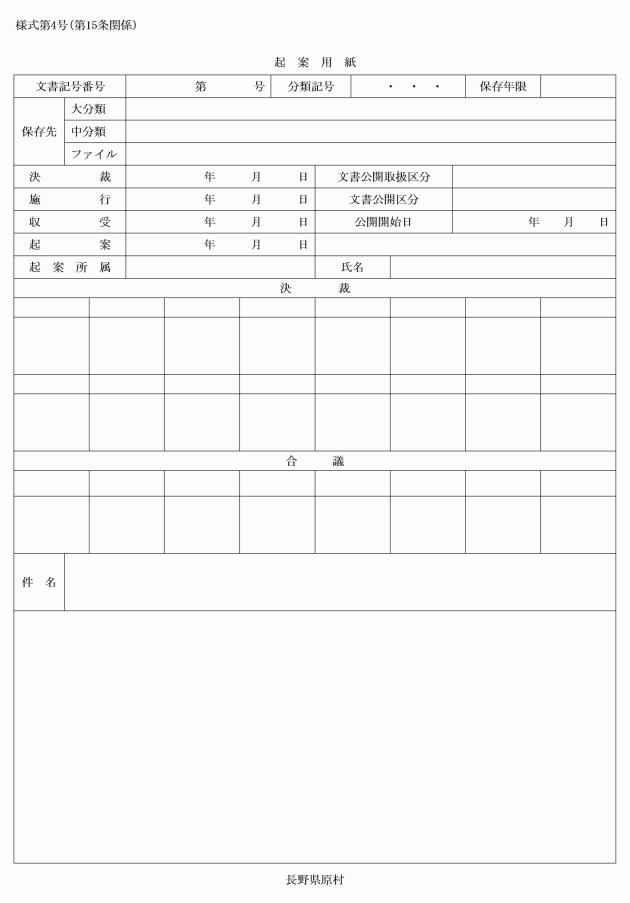

第15条 文書の起案は、文書管理システムを用い、平易簡明に行わなければならない。ただし、回議及び合議を受ける者が文書管理システムを利用できない場合その他課等の長が特に必要と認める場合は、文書管理システムから起案用紙(様式第4号)を用いて起案することができる。

(1) 法令等に定める帳票等により処理する事案に係る起案については、当該帳票を用いて行うことができる。

(2) 定例的に取り扱う事案に係る起案については、総務課長の承認を得て、起案用紙に代えて別の帳票(以下「特例起案帳票」という。)を定め、これを用いて行うことができる。この場合において、総務課総務係に特例起案帳票を登録するものとする。

3 文書の起案にあたっては、次の各号に留意して作成しなければならない。

(1) 起案する文書は、原則として文書管理システムに必要事項を入力して作成するものとし、1事案につき1起案とする。

(2) 起案する文書は、件名を標記し本文、理由、経過及び参考事項等を簡潔に記載しなければならない。

(3) 立案の経過をわかりやすくするため、起案する文書には到達した文書を添付するほか必要に応じ準拠法令、その他の参考資料を添付し、又はその要旨を抜き書きして添えなければならない。

(4) 文書は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代かなづかい(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の例に準ずるものとし、平易簡明かつ正確に記載しなければならない。

(5) 文書の書き方は左横書きとする。ただし、法令、その他特殊な場合は縦書きとすることができる。

(6) 部内文書には職名及び氏名を用いるとともに、敬語、きまり文句等は省略する。

(1) 内容が軽易で、その文書の余白に処分案を朱書できるもの

(2) 軽易な誤り等書類の不備を補正するため符せん用紙を用いて処理できるもの

(3) 電話、口頭による処理、照会、回答又は通知等で軽易なもの

(4) 定例によるもの又は同一文例によるもので帳票により処理できるもの

(重要事案の起案)

第17条 起案者は、重要又は異例な事案について起案しようとするときは、あらかじめ上司の指示を得て起案しなければならない。

2 議会の議決若しくは同意を要する文書(以下「議案」という。)及び議会に報告する文書又は公示文書は、所管課において原案を作成し、総務課に送付しなければならない。

(審査)

第18条 起案する文書は、適正な処理の決定をするため、決裁前に所管係長及び所管課長の審査を受けなければならない。

(合議)

第19条 文書事案が他課に関係するものは、課等の長の審査を経たのち、それぞれ関係する課に合議しなければならない。

2 合議を受けた文書は、直ちに査閲しなければならない。

3 合議を受けた文書に認印する者は、原則として課等の長・係長及び文書の内容に関係の深い者とする。

(合議の方法)

第20条 合議の方法は、会議式による合議及び回覧式による合議とする。ただし、特に緊急を要する文書、機密その他重要な文書は、内容を説明できる職員が持ち回り合議することができる。

(合議の同意、不同意及び異議)

第21条 合議を受けた関係課において、異議があるときは、速やかに所管課と協議し、協議が整ったときは、所管課において訂正又は再起案をする。協議が整わないときは、異議のある課において、異議要旨を所管課に通知し返付する。

2 返付された起案については、直ちに上司の指示を受けなければならない。

3 文書管理システムにより登録した起案の内容又は起案文書を訂正し、又は添削したときは、その経過を明らかにしておかなければならない。

(合議の省略)

第22条 合議を要する文書で、特に緊急を要し合議の暇がないときは、上司の指示を受けなければならない。この場合、合議が省略されて決裁されたときは、所管課長は、決裁後合議をしなければならない。

(例規審査委員会の審査)

第23条 法規文書(内訓を除く)は、総務課に合議し、原村例規審査委員会の審査を受けなければならない。

(決裁)

第24条 特に定めのある場合を除き、文書はすべて直属する上司の決裁を受けなければならない。

2 決裁の区分は、別に定めのある場合を除き、原村事務処理規則(昭和54年規則第7号)に定めるところによる。

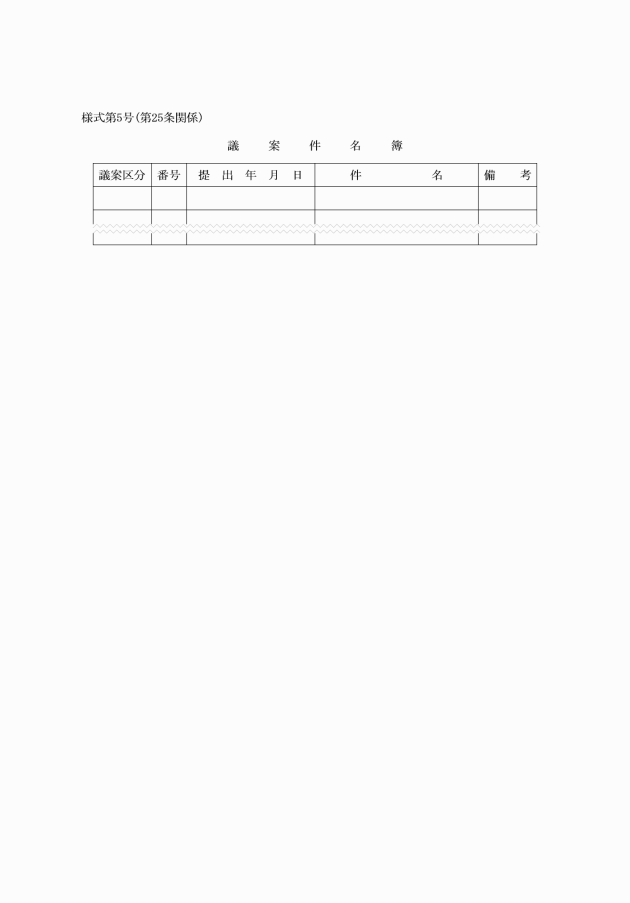

(議案の取扱い)

第25条 決裁となった議案は、総務課において議案件名簿(様式第5号)により順位番号を付し、保管するものとする。

2 前項の場合において、村議会で議決された議案の原議のうち、条例案の原議は、総務課が保管する。

3 前項の規定は、規則、規程、要綱、訓令、内訓、訓、告示及び公告について準用する。

第4章 文書の浄書及び施行

(浄書)

第26条 原議は、所管課において浄書する。

(発信者名)

第27条 文書の発信者名は村長名を用いる。ただし、次の各号に該当する文書は、それぞれ定める発信者名を用いることができる。

(1) 文書の内容が軽易なもの、又は特殊なものは村役場名又は課名

(2) 部内文書又はこれに類するものは職名及び氏名

(法規文書、令達文書、公示文書の施行)

第28条 村議会の議決を経た原議のうち、法規文書、令達文書及び公示文書の施行については、法規文書にあっては第7条に定めるところにより当該条例等の記号及び番号を付し総務課において、又令達文書及び公示文書にあっては総務課に合議の上発議した課において、それぞれ原村公告式条例(昭和36年条例第15号)によって公表しなければならない。

(公印及び契印)

第29条 発送する文書は、原村公印規則(昭和35年規則第39号)の定めるところにより公印を押印しなければならない。ただし、部内文書、軽易な内容の文書、又は大量におよぶ文書等については公印を省略することができる。

2 発送する文書(文書管理システムに記録して決裁を経たときを除く。)は、施行の確認をするため原議書と契印しなければならない。この場合、前項ただし書の規定は契印において準用する。

(文書の発送)

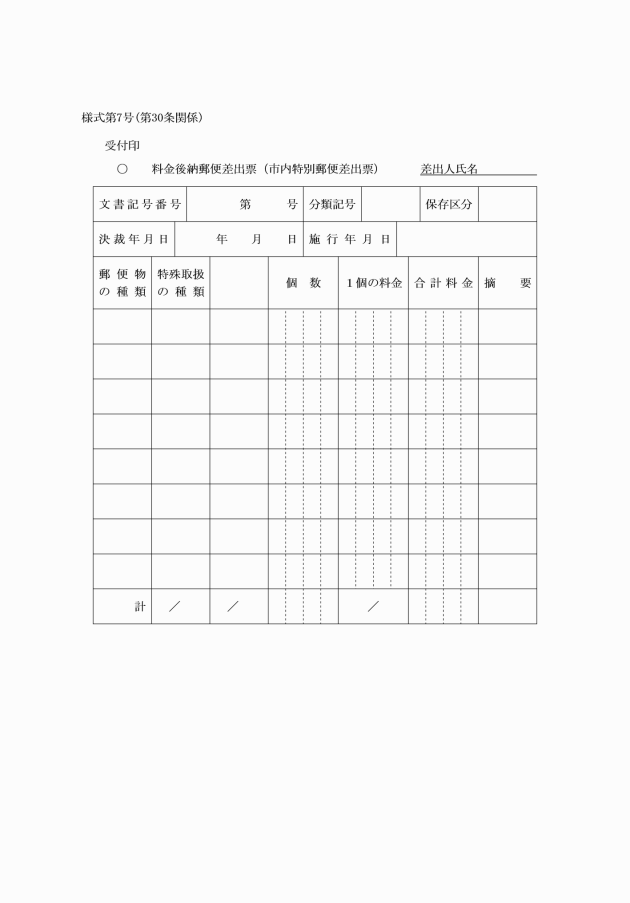

第30条 文書の発送方法は、郵送又は使送とし、郵送によるものは、所定の封筒を使用し、特殊な扱いを要する場合には封筒表面にそれぞれ「書留」「速達」「親展」等の表示をしなければならない。ただし、軽易な文書(公印の押印を省略したものに限る。)については、ファクシミリ又は電子メールにより送信することにより、文書の発送に代えることができる。

2 郵送は原則として料金後納の方法による。ただし、これによりがたいときは、郵便切手又は、はがきを使用することができる。

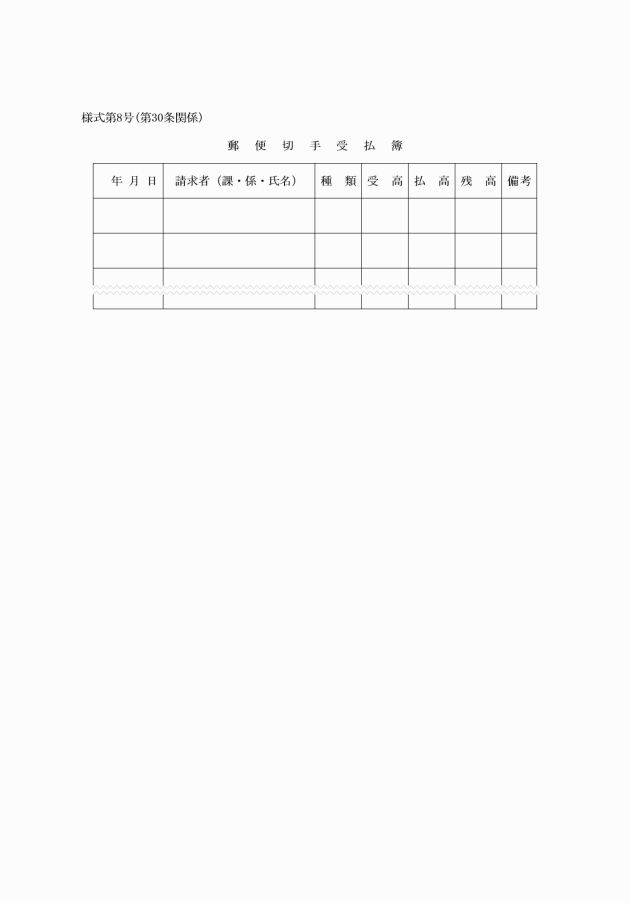

4 郵便切手を使用する場合は、使用者は総務課へ申し出て交付を受けるものとする。この場合総務課では郵便切手受払簿(様式第8号)に所要事項を記載しなければならない。

(総合行政ネットワークを使って送信する電磁的記録)

第31条 施行する総合行政ネットワーク文書(総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより受信又は送信される電磁的記録をいう。)には、電子署名(電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであり、かつ、当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものをいう。)を付与しなければならない。

2 第30条第1項の規定は、総合行政ネットワーク文書について準用する。この場合「公印」とあるのは「電子署名」と、「押印」とあるのは「付与」と読み替えるものとする。

3 電子署名の付与の手続きその他の電子署名に関し必要な事項は、別に定める。

(発送経費の報告)

第32条 総務課は文書の発送に要した費用の内容を、毎月末日現在をもって上司に報告しなければならない。

第5章 文書の整理保管及び保存

(文書の整理の原則)

第33条 文書は課を中心に常に整理して所在を明確にし、重要なものについては非常災害時に対応して臨機の措置が取れるよう適当な処置を講じておかなければならない。

(完結の確認)

第34条 完結した文書は、文書処理経過、分類及び認印等についてその完否を確かめなければならない。

(整理の手続き)

第35条 完結した文書は、第6条に規定する分類表に従い、完結年度又は完結年ごとに整理するものとする。

(編さん)

第36条 完結した文書は年度終了後、文書処理年度(法令文書及び公示文書は暦年)ごとに分類表の保存区分によって編さんしなければならない。

2 文書の仕分けは、次によって行うものとする。

(1) 同一事件で分類表の2以上の項目に関連した文書はその関係が最も深い項目に区分する。

(2) 図面、計算書類等で一般の文書に編入することが困難のときは、適宜紙袋に入れ、又は結束して別に編さんする。

3 文書の編さんは、次によって行うものとする。

(1) 文書の編さんは、文書見出表に登載された文書の順に従い、厚さ10センチメートルを標準として製本する。ただし、分冊したものには、3分の1、3分の2等分冊数の表示をし、合冊したものは見出し、区分紙を用いて各項目を表示する。

(2) 編さん装ていした文書の表紙及び背表紙には保存年限表示(色)、年度、簿冊名、分類記号、分冊表示、保存年限種別年、課名等を記載する。

(文書保存年限)

第37条 文書は、その重要度に応じて保存年限を次の5種とし、分類表の保存区分に従い保存する。この場合簿冊の種別を明らかにするため第1種から第4種までのものについては、背表紙にそれぞれ次の色別によって表示する。ただし、法令等により特に定められているものはその年限とし、色別は茶色とする。

第1種 永年保存 赤色

第2種 10年保存 緑色

第3種 5年保存 黄色

第4種 3年保存 青色

第5種 1年保存

2 文書の保存年限は、文書の処理の完結した翌年度又は翌年から起算する。

(保存文書の登録)

第38条 各課の文書主任は、第36条の規定により編さんされた保存文書の簿冊名等を文書管理システムにより登録しなければならない。

2 各課の文書主任は、前項の規定により登録した簿冊について、原村文書保存票を作成し、6月末までに総務課長へ提出しなければならない。

(保存)

第39条 完結した事案に係る文書で文書管理システムにより決裁を受けたものは、保存期間の経過する日まで、文書管理システムで保存するものとする。

2 完結した事案に係る文書で文書管理システムにより保存するもの以外のものは、翌年1年間各所管課において保管した後、原村文書保存票を作成し、書庫に保存しなければならない。ただし、各所管課の保管が不必要な文書については、総務課長の承認を得て、完結の翌年から保存することができる。

3 課等の長は、保存文書を精査のうえ廃棄年度及び永年保存別に一括して書庫におきかえ保存しなければならない。ただし、業務上必要なものについては、当分の間所管課で保管することができる。この場合、散逸のおそれのないように保管場所を一定すると共に、重要文書については非常持出しの出来るよう適切な処置をしなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず所管課長が特に重要なものと認める場合は、総務課長と協議の上、金庫に保存しなければならない。この場合所管課においては「原本金庫保存」の旨記載の上保管、又は保存するものとする。

2 書庫は、簿冊の保存に適するよう災害、又は湿気による損傷から防止する措置をとると共に、書庫内での喫煙等いっさいの火気を使用してはならない。

3 第1項ただし書の規定により管理を委任された所管課長は、この規定の定めに従い書庫の管理を行わなければならない。

(保存文書の閲覧)

第41条 職員が保存文書を閲覧しようとするときは、課等の長に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 職員が公務のため保存文書を庁外に持出す必要があるときは、課等の長にその許可を受けなければならない。

3 文書の閲覧は、次の事項を守らなければならない。

(1) 他の者に転貸しないこと。

(2) 抜取り、取換、又は訂正をしないこと。

(3) 破損、汚損又は紛失したときは所管課長に報告し、その指示を受けること。

(4) 庁外持出し許可以外は、庁外へ搬出しないこと。

第6章 文書の廃棄

(廃棄)

第42条 保存年限を経過した文書は、次の各号の手続きを経て、原則として7月末に廃棄するものとする。

(1) 文書の廃棄は職員単独に行ってはならない。

(2) 各課の文書主任は、保存年限の経過した文書について、文書管理システムから廃棄予定文書の一覧を出力し、保存文書と照合の上、廃棄予定文書を特定するものとする。

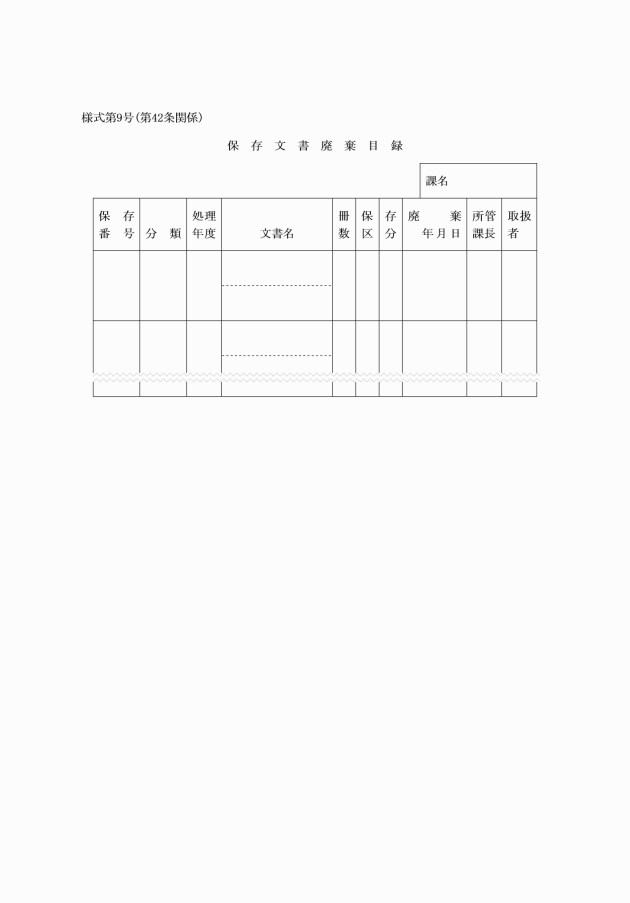

(3) 文書管理システムにより保存するもの以外のものは、文書保存台帳と保存文書を照合し、保存文書廃棄目録(様式第9号)を作成の上、課等の長の認印を受け、総務課長に提出、廃棄方法の指示を受けた後、所管の文書保存台帳の登録を抹消し、及び編てつする。

(4) 課等の長は、前2号の規定により特定した廃棄文書について、総務課長に合議の上、廃棄を決定するものとする。

(5) 文書主任は、前号の規定により課等の長が保存文書の処理を決定したときは、文書管理システムに必要な事項を登録するものとする。

2 保存年限を経過しない文書であっても保存の必要がないと認められるものは廃棄することができる。

3 廃棄文書で機密にわたるもの、又は利用されるおそれのあるものについては塗沫裁断、又は焼却等の処置を講じなければならない。

4 保存年限を経過してなお保存の必要があると認める文書は、更に期間を定めて保存することができる。この場合、各課の文書主任は文書管理システムに必要な事項を登録するとともに、総務課長へ申し出なければならない。

5 文書管理システムで処理を行った電子文書を廃棄するときは、当該電子文書の記録を消去するものとする。

(村歴史資料及び図書館資料)

第43条 この規程に定めるもののほか、廃棄しようとする文書のうち、課等の長が村歴史資料及び図書館資料として必要と認めたものは総務課長と協議して、これを別に保存しなければならない。

第7章 雑則

(準用)

第44条 所管課の各出先機関等における文書の取扱いについては、この規程を準用する。ただし、この規程の定めによることができないときは、村長の承認を得てこの規程以外の方法によることができる。

附則

1 この規程は、平成6年12月1日から適用する。

2 この規程施行前に調整した簿冊、及び用紙は、この規程適用後当分の間、なお使用することが出来るものとする。

附則(平成11年5月17日訓令第9号)

この規程は、平成11年6月1日から施行する。

附則(平成13年3月16日訓令第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年2月23日訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成19年2月23日から施行する。ただし、第11条の改正規定並びに別表第1の改正規定及び様式第5号から様式第10号までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月22日訓令第1号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年11月22日訓令第4号)

この訓令は、告示の日から施行する。

附則(平成26年12月26日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年12月14日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月26日訓令第5号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

附則(令和2年11月30日訓令第5号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

附則(令和3年12月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年6月19日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年6月19日から施行し、この訓令による改正後の原村文書管理規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の原村文書管理規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の施行後も、なお従前の例による。

附則(令和6年3月26日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月24日訓令第3号)

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

文書の記号

課名 | 記号 |

議会事務局 | 議 |

会計室 | 会 |

総務課 | 総 |

DX推進室 | DX |

企画財政課 | 企財 |

住民税務課 | 住税 |

保健福祉課 | 保福 |

農林課 | 農 |

商工観光課 | 商観 |

建設水道課 | 建水 |

消防室 | 消 |

教育委員会 | 教 |

別表第2(第40条関係)

書庫の位置及び番号

書庫の位置 | 番号 |

役場B階東書庫 | 01 |

役場B階西書庫 | 02 |

役場塔屋1・2書庫 | 03 |

役場3階書庫 | 04 |

保育園書庫 | 05 |

地域福祉センター書庫 | 06 |

保健センター書庫 | 07 |

消防室書庫 | 08 |

中央公民館書庫 | 09 |

社会体育館書庫 | 10 |

役場B階東倉庫(戸籍専用) | 11 |