○原村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和49年6月25日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、原村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和49年原村条例第30号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書等の受理)

第2条 村長は、申請又は届出があつたときは、申請者又は届出人の住所、氏名、生年月日を住民基本台帳と照合し、当該申請者又は届出人が適正であることを確認したうえ、受理するものとする。

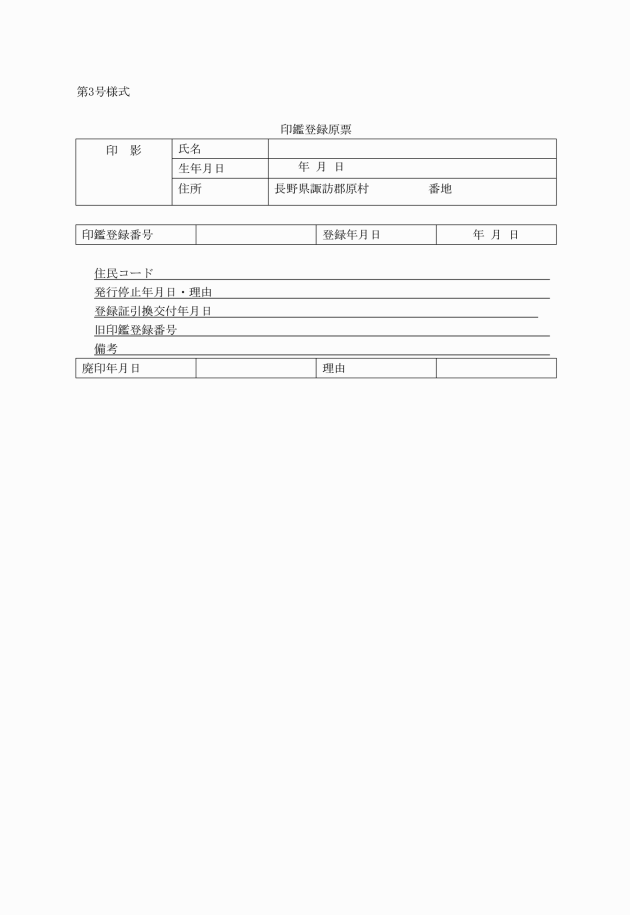

(登録原票に使用する印肉)

第3条 登録原票の印鑑は、朱肉、黒肉又は村長の認めるインクを使用するものとする。

(登録証の番号)

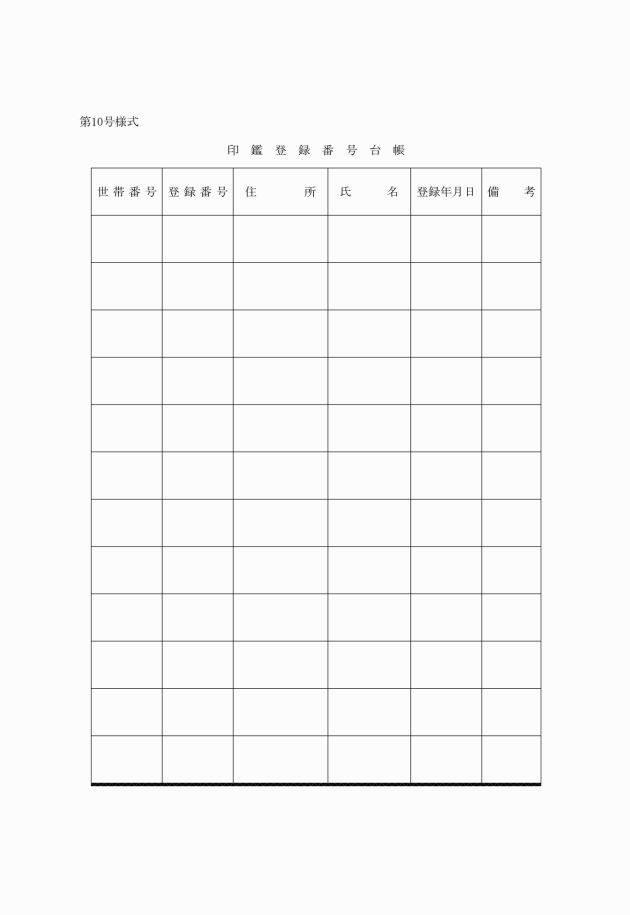

第4条 村長は、条例第3条の印鑑の登録の申請があつたときは当該印鑑登録の順序により一連番号を付した登録証を交付するものとする。また、印鑑登録番号台帳に登録番号、住所、氏名を記載し、記載事項に変更があつた場合は備考欄にその旨を記載するものとする。

2 番号は1人1番号とする。

3 条例第14条の規定により処理した場合は、印鑑登録番号台帳の備考欄にその旨を記載して抹消するものとし、当該番号は欠番とする。

(登録の申請の確認)

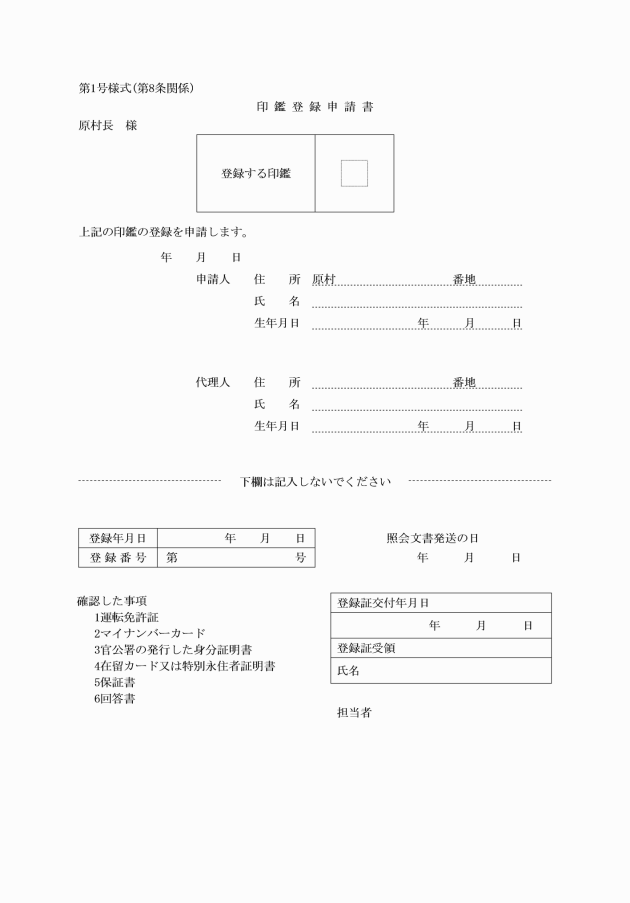

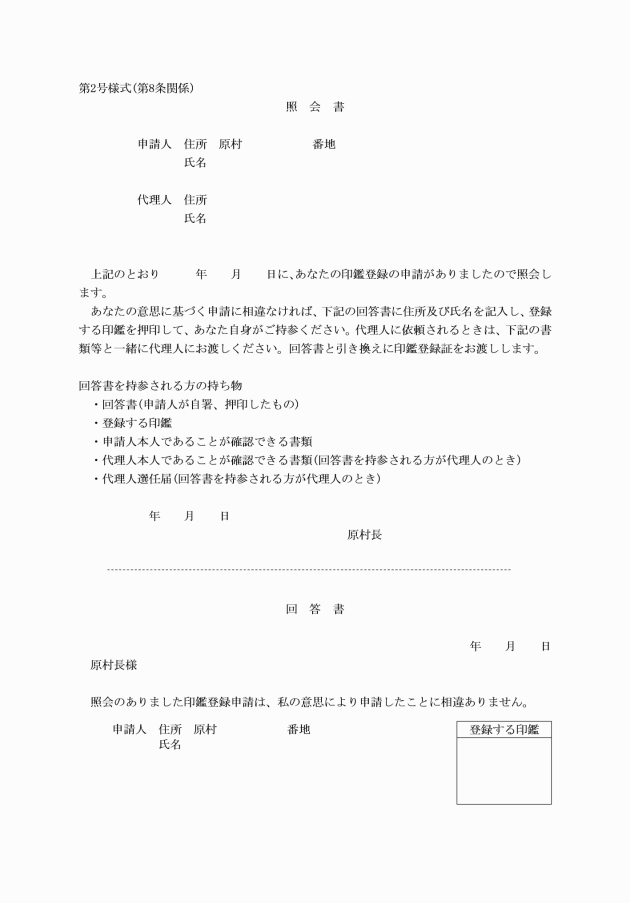

第5条 条例第4条第2項に規定する確認は、照会書、回答書及び村長が適当と認める書面によるものとし、登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)又はその代理人は、照会書が到着した日から10日以内に回答書、村長が適当と認める書面及び登録を受けようとする印鑑を持参して、村長に提出し、又は提示しなければならない。

2 前項に掲げる村長が適当と認める書面は、次に掲げるいずれかのものとする。

(1) 条例第4条第3項第1号に掲げる書面

(2) 医療保険各法の規定に基づく資格確認書

(3) 年金手帳又は年金証書

(4) その他村長が適当と認めるもの

3 代理人が回答書を持参し登録を受けようとするときは、委任の旨を証する書面に登録申請者に係る前項各号に掲げるいずれかの書面を提示しなければならない。

4 条例第4条第3項第2号に規定する書面による確認は、印鑑登録申請者の保証書の保証人の欄に押印された印影と登録済みの印影とを照合して行わなければならない。

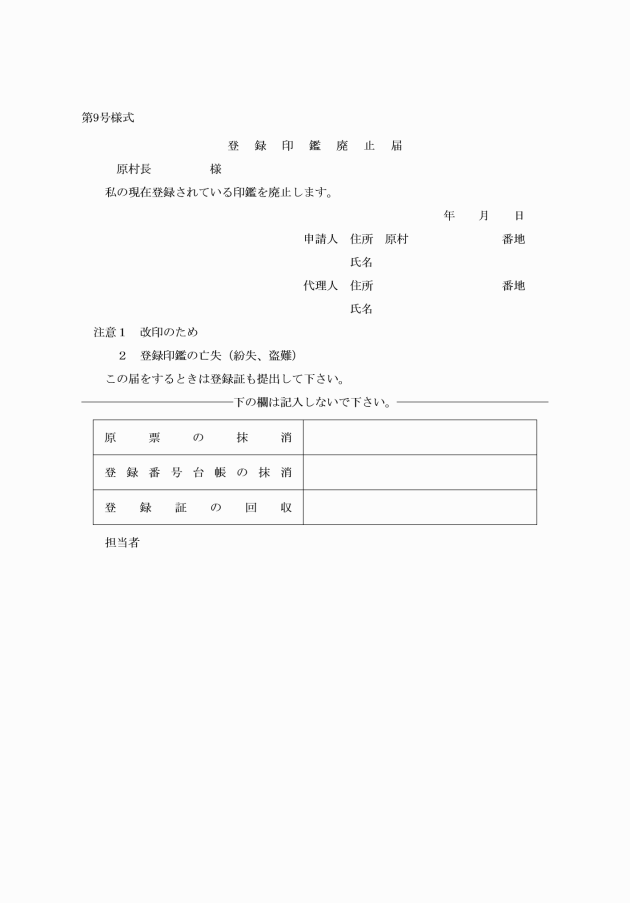

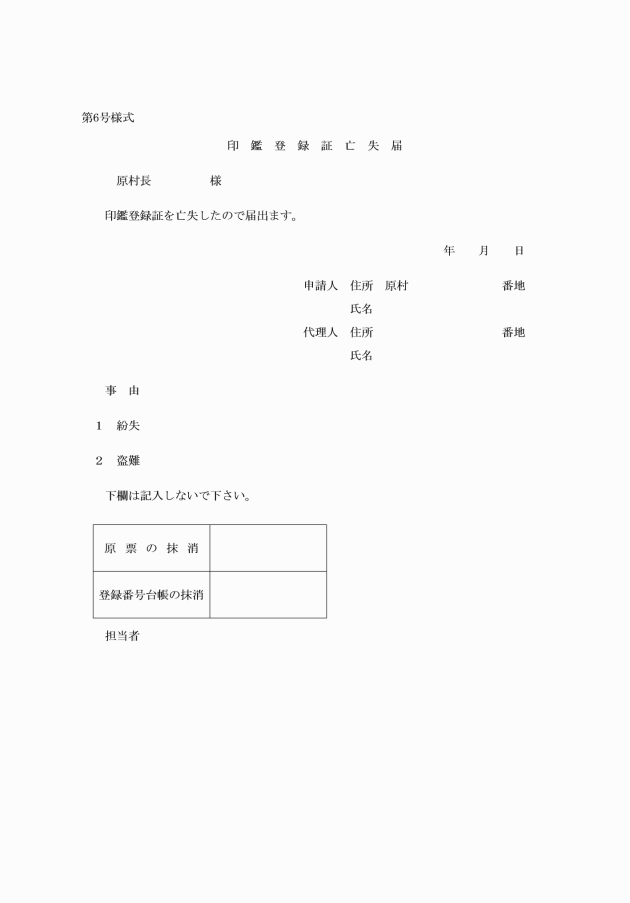

(印鑑登録証の亡失届)

第6条 条例第9条による届出を口頭でした者は書面で届出をしなければならない。

(印鑑登録原票の保管及び消除)

第7条 印鑑登録原票は最も安全かつ確実な方法により保管するものとする。

2 印鑑登録原票をまつ消したときは、消除の日の属する年別に50音順に整理し廃止印鑑簿に収録するものとする。

(申請書等の様式)

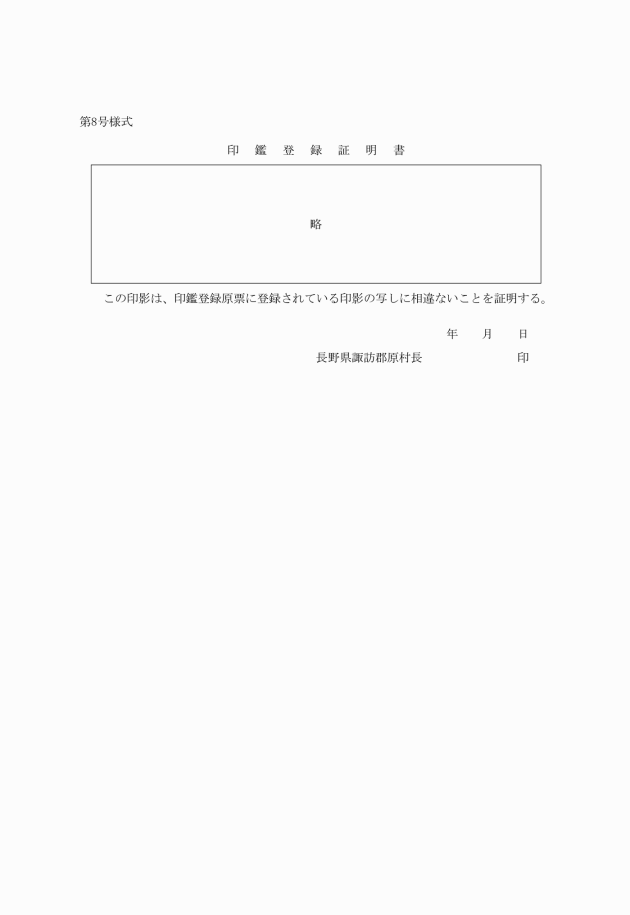

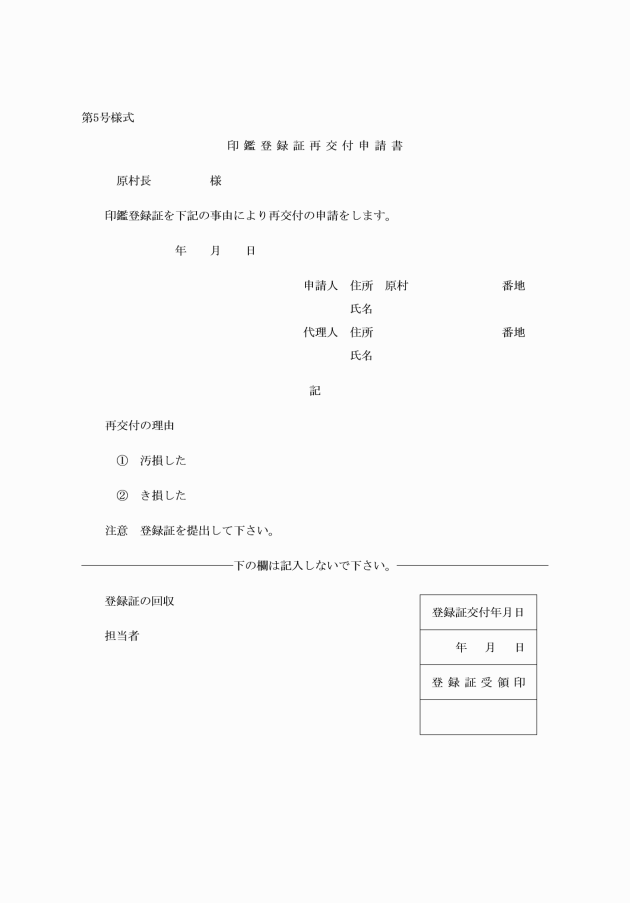

第8条 申請書、届書及び帳票の様式は、次の各号に定めるところによるものとする。

(10) 規則第4条による印鑑登録番号台帳 第10号様式

附則

1 この規則は、公布の日から施行し昭和49年8月1日から適用する。

2 原村印鑑登録条例施行規則(昭和39年3月1日規則第7号)は廃止する。

附則(昭和63年3月18日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月27日規則第1号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

附則(平成14年3月22日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月20日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年6月22日規則第9号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

附則(平成24年6月25日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年6月13日規則第11号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第8条第11号及び第11号様式の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年11月29日規則第15号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

第7号様式 略