懐かしい農村風景が原村には残っています

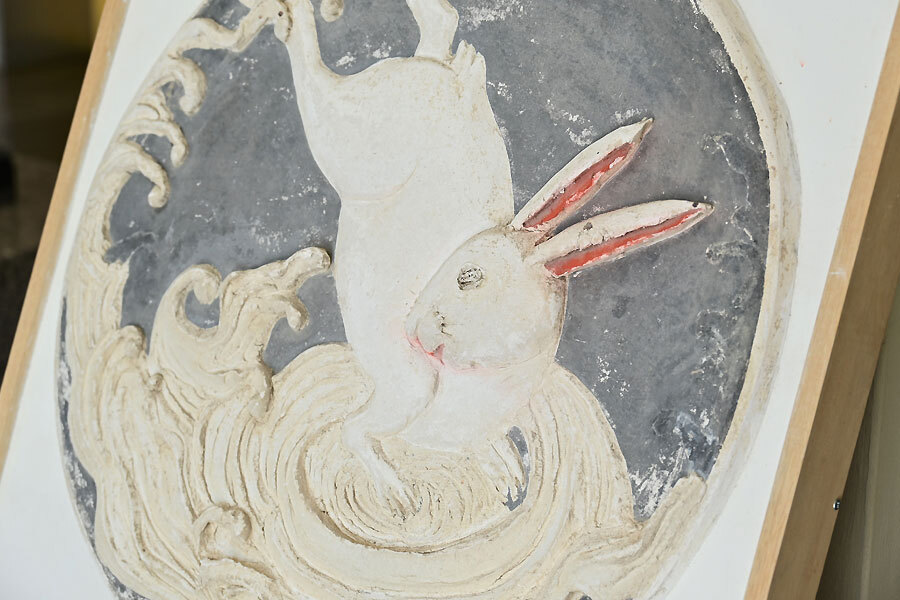

「鏝絵(こてえ)」は、土蔵や壁面の装飾として、しっくいを鏝(こて)で造形して作られた模様や絵のことです。昔の農家の庭には蔵があり、農作物などの保存に欠かせないものでした。今では蔵の数は少なくなりましたが、昔ながらの蔵を大切に残している家や、新しく土蔵を作り鏝絵を描いてもらう方もいて、蔵は原村の景色に溶け込んだ存在です。

村では「原村の土蔵を彩る鏝絵」といった冊子を発行したり村内の鏝絵めぐりなどを開催し、この文化を紹介しています。近年、しっくいのなまこ壁へと美しくよみがえった原村郷土館の「まてのくら」ならば、気兼ねなく近づいて鏝絵を眺められます。この地域で「丁寧な仕事」といった意味のある「まて」という言葉がつけられた蔵の名前は、昔の農家の方の暮らしや、土蔵を仕上げる左官さんの仕事ぶりを表しています。

八ヶ岳のすそ野にゆるやかに広がる原村の景色をみて、ドライブにぴったり、気持ちが良いと感じて下さる方も多いでしょう。のどかな原村の風景ですが、これは厳しい気候を乗り越え田畑を切り開いた、多くの人々の力があって作られたものです。こうした日本に古くからある景色を未来に残し、小さくても輝きを放つ村になることを目指して、原村は「日本で最も美しい村」連合に加盟しています。詳しくは村HPの「美しい村」をご覧ください。

「日本で最も美しい村」連合加盟に関わり、原村について認定されている3つの地域資源のうちのひとつが、このページでご紹介した

「土蔵の鏝絵(こてえ)」

です。この他に、

「八ヶ岳の裾野に広がる豊かな自然と農地が調和した農村景観」

「”ぼろ機織り”と”さき織り”が共存する織物文化」

の2つが認定されています。